というわけで、平面幾何学に挑戦してみます。目的はプラトンの著作を研究するための基礎力作りであり、数学の知識を増やすことではありません。

使う本はこちら。

イントロにちょっとした雑談はあるものの、いきなり公理1から始まります。

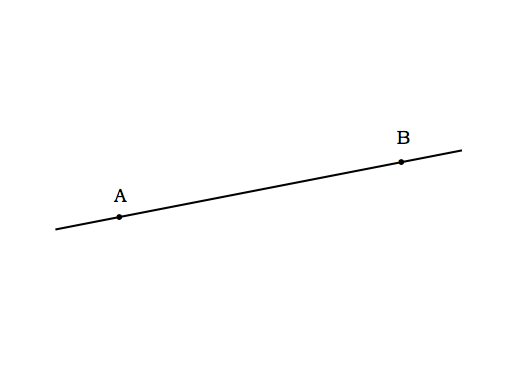

公理1 相異なる二点AとBが与えられたとき、AとBを通る直線をひくことができる。AとBを通る直線はただ一つしかない。

『メノン』で鍛えられてなかったら、間違いなく一回読んだだけでスルーしてしまうところですが・・・なんせ、公理と呼ばれるくらいのものなんだからちょっと立ち止まって考えてみてしまいます。

とりあえず、これ「必要」か?(^ー^;

公理1は必要か

公理1が無かった場合、いろいろな事態が起こります。

考えやすいのは、最後の一文「ただ一つしか無い」をひっくり返したもの。

つまり、「AとBを通る直線は二本以上引ける」。

こんなことありえない気がしますが、ありえないなりにやってみると。

曲線なら、点AとBを通るものを複数引けます。

曲線って・・・直線じゃないですけど。

でもまだこの段階では曲線も直線も定義されてませんから、ひとまず可能性としてはこういう曲線みたいな直線があるかもしれない、と考えることはできます。

別のパターンだと。

点A、Bをおっきくしてみてます。

これなら何本でも引けそうです。

あるいは線に幅があると考えた場合も、点AとBを通る、というときの通るの意味があやふやになります。かすってたらいいのか、完全に点を包んでないといけないのか、とか。

ということは、公理1はこういった可能性を排除する役割があると考えられます。

要するに、直線は真っ直ぐであり、点は大きさを持たず、線は幅を持たない、ということが公理1により約束されているようです。

このように考えれば、公理1は無くてはならないものに違いありません。

直線が真っ直ぐだというのは良いとしても、点が大きさを持たないとか線が幅を持たないというのは、少なくとも僕にはあんまり自明なことではありません。

だって・・・大きさや幅がなかったら、見えなくないですか?描けなくないですか?

でも、図では点も線も見えてるし描けてます。

なんでそんなことが可能かというと、それは公理1があるからです。

図が便宜的なものであり、実は見えないし描けないものなのだということをいちいち言わなくて良くなります。

もはや公理1は「必要なくね?」なんて鼻で笑ってやる対象ではありません。

無定義語を公理が規定する

ところで、公理1が無くても点や直線を別途定義すれば済む話にも思えます。

実際、著者の小平先生が学んだ教科書では点や直線の定義を最初に学んだことが序文に書かれています。

でも、『幾何のおもしろさ』では、点や直線ははじめから意味が分かっているために定義をしない、という無定義語の扱いになっています。

なんでそんな風にしてるのかは何も説明されてないので分かりません。

ま、これされると困りそうな一人はわが師匠ソクラテスでしょう。

公理1に対して、「点」とは何かと普遍を求めて問答を開始しそうですが、それは無定義語であって公理で規定されるんですよ、と言いかえされたらさすがにぐうの音もでないことでしょう。

恐らくはそれがこの本(及びこの本が基礎としているヒルベルト)のやり方ということなのでしょう。

この点についてはゆくゆくは分かっていければ良いなという程度に留めておきます。

あんまり最初から何でもかんでも考え込んでいたら頭がしんどくなっちゃうので(^ー^;

とりあえずは今回、イラネに見えた公理1が必要だと分かった、これだけでも一歩前進なので良しとして次行くぞ次!